3月3日は「ひな祭り」で、【桃の節句】と言われています。昔は〈女の子が健やかな成長と健康を願う〉行事と言われていましたが、男の子も女の子も元気に育ったということを喜んでみんなでお祝いする日とも言われています。

先生方はひな祭りに向けた準備の真っ最中ですね。新任の先生だと、

? 何をしたらいいのか

? 何を準備したらいいのか

? どういう手順で進めて行くべきか

ハテナがいっぱい飛び交っているのではないでしょうか?子どもたちが日本の伝統行事に興味をもち、楽しむことができるようなひな祭りになるための出し物や製作等は、こちら!

今回は、ひな祭りの由来と食べ物の意味など見ていきましょう!

ひな祭りの由来

元は中国の、けがれを払うため川で身を清めるということが由来します。また、日本の平安時代ごろから宮中で行われていた紙を使った人形にけがれを託して川や海に流して不浄を払う習慣や貴族の少女の「ひいな遊び」(人形遊び)が結びつき、現在のひな人形を飾り、お祝いする形になったと言われています。

子どもたちへの伝え方

子どもたちに

中国から伝わってね〜

と、説明してもわからないですよね。

子どもたちには簡単に簡潔に話をしましょう。

2.桃の花が綺麗に咲く頃にお祝いするから【桃の節句】と言うこと

3.男の子も女の子も元気に大きくなったことを喜んでみんなでお祝いする日

※ 5月も少し触れてもいいかもしれませんね

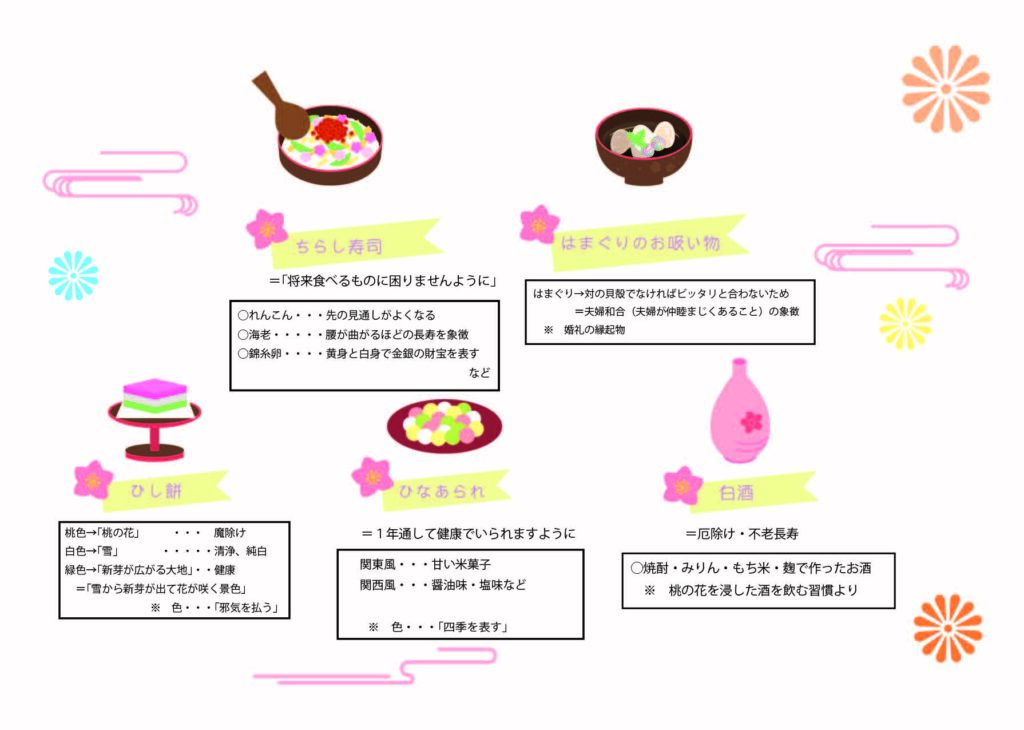

食べ物に込められた意味

ちらし寿司

ちらし寿司の由来も、色々な説がありますが、江戸時代に一汁一菜が命じられると、食材をご飯に混ぜ、いろいろな食材を食べたと考えられたという説があります。

縁起の良い食材と共に食べることで、「将来、食べるものに困りませんように」という願いを込めている説もあります。また、色が桃の花に似ている「でんぶ」や季節感を意識して「菜の花」を飾ることもあるようです。このように、入っているものはさまざまで、地域によっては、【刺身・にんじん・アナゴ】など食べるところもあります。

- 豆・・・健康でマメに働く

- れんこん・・・先の見通しが良くなる

- 海老・・・腰が曲がるほど長寿を象徴

- 錦糸卵・・・黄身と白身で金銀財宝を表す

具材に込められた意味を知れば、よりありがたみを感じながら食べられますね。

はまぐりのお吸い物

はまぐりは1対2枚の貝殻を持つ、二枚貝です。対の貝はピッタリと合うけれども、それ以外の2枚の貝は絶対に合わない特徴があります。そのことより、「仲のいい夫婦を表す」ものとされています。

ひし餅・ひなあられ

まず、餅には昔から「災いを避け、命が無事であるようにと願いを込めながら食べる習慣がある」それから、白いお餅と草餅だったものが、色のついた餅に変化していった説もあるようです。

菱形である理由としては、

- 植物の「菱」の種が硬くて鋭いので魔除けになる説

- 矢じりのような形をしていて鋭いので魔除けになる説

など、あるようですが、「魔除けになる」ことに変わりはない考え方をされていたようです。

色に関しては、

- 桃色・・・桃の花【魔除け】

- 白色・・・雪【清浄・純白】

- 緑・・・新芽が広がる大地【健康】

それぞれに意味があり、「雪から新芽が出て花が咲く景色」を表しているという。地域によっては五段の菱餅を飾るところもあります。

ひなあられの色の意味合いは菱餅と一緒です。外で菱餅を頂くことができるように、砕いてひなあられにした、もち米を炙って神様にお供えした説もあるようです。

白酒

白酒は、蒸した白米と米麹、焼酎などを加え、石臼で引いて作る、白く濁った甘味の強い酒のことです。お酒なのになぜ飲む習慣ができたのでしょうか。

- 大蛇をお腹に宿した女性が3月3日に白酒を飲んで、胎内の大蛇を流したという説

- 桃の花を酒に入れて飲めば、百害を除き、顔色を増すという説

どちらにせよ、「厄除け」には変わりはないようですね。

まとめ

【ひなまつり】由来や食べるもの意味について紹介しました。ここにある説だけではなく、諸説あるのがまた面白いですよね。他にはどんな説があるのか皆さんも調べてみて、ぜひ教えてください。

こちらでは【ひなまつり】導入や製作について紹介していますので是非みていってください。

コメント